公共交通経営者円卓会議2025 開催報告

公共交通経営者円卓会議運営委員会

『公共交通経営者円卓会議2025』が2025(令和7)年8月1日(金)に愛知県:ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋で、名古屋鉄道株式会社、両備ホールディングス株式会社、(一財)地域公共交通総合研究所の3社の共催で開催されました。

本会議の趣旨は〈経営力+政策力+市民力〉を重ね、地域公共交通企業群の“深化”した「本気の挑戦」を世の中に発信することです。「本気の挑戦」をしている事業者の流儀は地域・分野で異なりますが、これを統一することが目的ではなく、工夫・努力している人たちが、スクラムを組んで課題に向けて束になって取り組むことで業界の窮状を打破していくパワーが生まれます。

公共交通事業者の垣根を越えたスクラムが地域の“生きる力”を創出し、未来を変えていくための議論をすることを目的としました。

当日の会議は、全国から811名(会場155名、オンライン656名)の方々が参加されました。登壇された7人の経営者の方々は〈経営力+政策力+市民力〉をキーワードに、自らの抜本的な改革の断行、「競争」から「協調」への変革など持続可能な公共交通の実現に向けて熱い議論を交わされました。

■円卓会議ダイジェスト版

主催者開会あいさつ 髙﨑 裕樹 ⽒ 名古屋鉄道株式会社 代表取締役社長

事業者間の切磋琢磨と連携、協調が極めて重要であると考えております。

人口減少、少子高齢化という社会環境の中で公共交通を担う各事業者は、利用者の減少、働き手の慢性的な不足、インフラの老朽化、こういった様々な山積する課題を前にして、日々悩み、解決に向けたチャレンジを続けています。

事業者はお互いに連携、協調しながら、またデジタルツールや自動運転など、新しい技術を積極的に活用しながら、地域住民の皆様や行政、事業者それぞれにとって最適なモビリティネットワークを提供する「三方良し」の考え方で連携、協力しながら取り組みを進めていくことが、持続可能な公共交通の実現に向けた活路になるのではないかと考えております。

公共交通はネットワークで成り立っておりますので、事業の各モードをもっともっと連携していかなければいけないと常々私も考えております。これをグループ内で連携するだけではなく、これからは幅広く事業者が連携して市民のために公共交通を担うことが必要だと思っております。

加えまして、地域住民の皆さんへの最適なモビリティの提供は、もはや事業者の努力だけではなかなか実現が難しい段階に来ております。国や自治体などの行政の皆様との連携、そしてそこで暮らしておられる市民の皆様の公共交通への理解というものがあって、初めて実現するということだと思っております。

持続可能な公共交通の実現に向けた流れを加速していくため、各社の経営力という基盤の上に政策力と市民力を重ね合わせて、公共交通の未来を切り開いていきたいと考えております。

来賓あいさつ 原田 修吾 氏 国土交通省大臣官房審議官(公共交通政策、物流・自動車局担当)

公共交通はすでに傷んでいた中で、コロナ禍においてより厳しい状況に追い込まれたというのは、皆さんご承知の通りであります。コロナ禍であっても、エッセンシャルワーカーとしてお客様を運ばなければならない。そういう厳しい状況の中で、国としても様々な補助金制度の創設に奔走した覚えがございます。

コロナ禍は辛い状況でありましたけれども、一つ良かったのは、自治体がやはり公共交通は非常に大事なものであり、公共交通がないと住民の生活も経済も回らないということを改めて認識していただいたことではないかと思います。当時、地方創生臨時交付金なども含めて自治体に対しても、公共交通に対するかなりの予算支援も行いました。

現在はコロナ禍も終わって表面上は平穏な経済が戻ってきましたが、公共交通に限って言えば、利用者はコロナ禍前まで完全に回復しておりません。さらに、水面下では、コロナ禍に大量に銀行から借り入れた分を、これから返済していかねばならないという局面に来ています。加えて、コロナ禍で滞った設備投資もしっかりやっていかなければならないということで、まさにこれからが正念場であると理解をしています。

その上で、さらに目の前で非常に大きな問題となっているのが、人手不足、運転手の不足であります。とにかく運転手が集まらないというのが全国で大きな問題として認識されていますが、そもそも運転手がいないと車を走らせられない。したがって全国で減便、さらには廃線が相次いでいるわけです。自治体も何とか維持してもらいたいと思って補助金を出しますが、運転手がいないとどうしようもないということで、自治体にとっても公共交通輸送サービスを継続するためにどうしなければいけないか、非常に厳しい局面に立ち向かなければならない状況です。一番大事なのは、まず運賃をしっかり上げていくこと。これは利用者の皆様にご理解をいただかなければいけませんが、運賃を上げて運転手の賃金を増やして人手不足問題の解決のためにしっかりと乗務員を確保していくことが一番大事であろうと思います。

ただ、一方でどうしても維持ができない路線が出てきます。これは事業者と自治体の役割分担を決めていく過程から、丁寧に進めていくことが必要だと思います。ここは民間事業者が担当するところ、ここは自治体にお任せするところ、それを整理した上で全体の交通計画を自治体が責任を持って作っていく。この流れがこれからも引き続き求められると思っています。

公共交通は地域の宝ですが、あって当たり前ではなくて、皆さんが乗っていただいて初めてその宝が持続可能なものになるということだと思います。住民の方々が育てていく公共交通。その公共交通でお出かけして街を楽しむ。自分たちも健康になって生活を楽しむ。そういう流れを作っていくということが、大事なことだと思います。

来賓あいさつ 武藤 浩 氏 京都大学公共政策大学院 特別教授(元 国土交通省 事務次官)

武藤でございます。京都大学の先生という紹介の仕方は大変ありがたいのですが、実は国土交通省に長くいまして所詮役人上がりでございます。その話も含めてお話をさせていただきます。

交通政策基本法という大事な法律があります。これは地域公共交通活性化法を通した後、しばらくした後で、また国会を通したわけですが、実はもともと民主党政権のときに考えられた制度でした。その後、今の自公政権のもとでも、やはり、この交通政策基本法を通そうということがありました。民主党発案の政策でもあり、なかなか自民党内がまとまらなくて、その時にようやく党内をまとめてくれたのが、現赤澤経済財政大臣であり、嫌がる自民党をようやくまとめてくれた、というのが第一弾です。

自民党の中をまとめた後、国会に提出して、民主党の方もぜひこれは通してほしいということで、その際に国会で両党の参考人として法律について意見を述べていただいたのが小嶋会長と、家田先生ということで、この2人の恩人があって初めて交通政策基本法が国会で成立しました。

次に地域公共交通活性化再生法についてですが、制定依頼5〜6回改正してきています。次の国会に改正案を予定もあります。大事なことは制度も最初はこれで何とかなると思って作っても、実際の現場との関係でうまくいかないことが多い。そういうものはどんどん新たに制度に取り込んでいって、もっと使いやすくしていくことが非常に大事です。そういう意味で、この会議を通じて、本当に忌憚のない意見、政府は何やっているのだという意見が大事です。

一つ大変ありがたいなと思ったのは、こういう政策はそれに携わる人とお金がすごく大事です。地域貢献のために交通分野に地方銀行が乗り出してくれている事例が出てきています。加えて彼らが言うのは我々人材を持っていますからと知恵を出してくれていることも非常に大事な動きだと思っています。

次にお金っていうのはすごく大事だけれども、なかなか簡単には出てこないもので、いろいろ言っても金が出ないじゃないか、と国交省への批判もすごく多いと思います。皆さんが国に圧力をかけないとお金というのは出てきません。地方のお金もあります。滋賀県の三日月知事は少し課税を強化して交通のための財源を見出そうとされていますし、会場にお越しの森先生は富山市長時代に北陸新幹線ができることで、固定資産税の増収があるというのを先に見越して、路面電車に使われました。そのようなお金の知恵の部分も大事だと思います。この地方ではこんなことがあるという、むしろ個性こそがすごく大事だと思いますので、そういう知恵の出る会議になることを祈念しています。

公共交通経営者円卓会議

円卓会議には以下の7人の方々が登壇されました。

・平井 康博 ⽒ 株式会社ヤマコー 代表取締役会⻑

・吉田 元 氏 株式会社みちのりホールディングス 代表取締役グループCEO

・鈴木 武 ⽒ 名古屋鉄道株式会社 常務執⾏役員

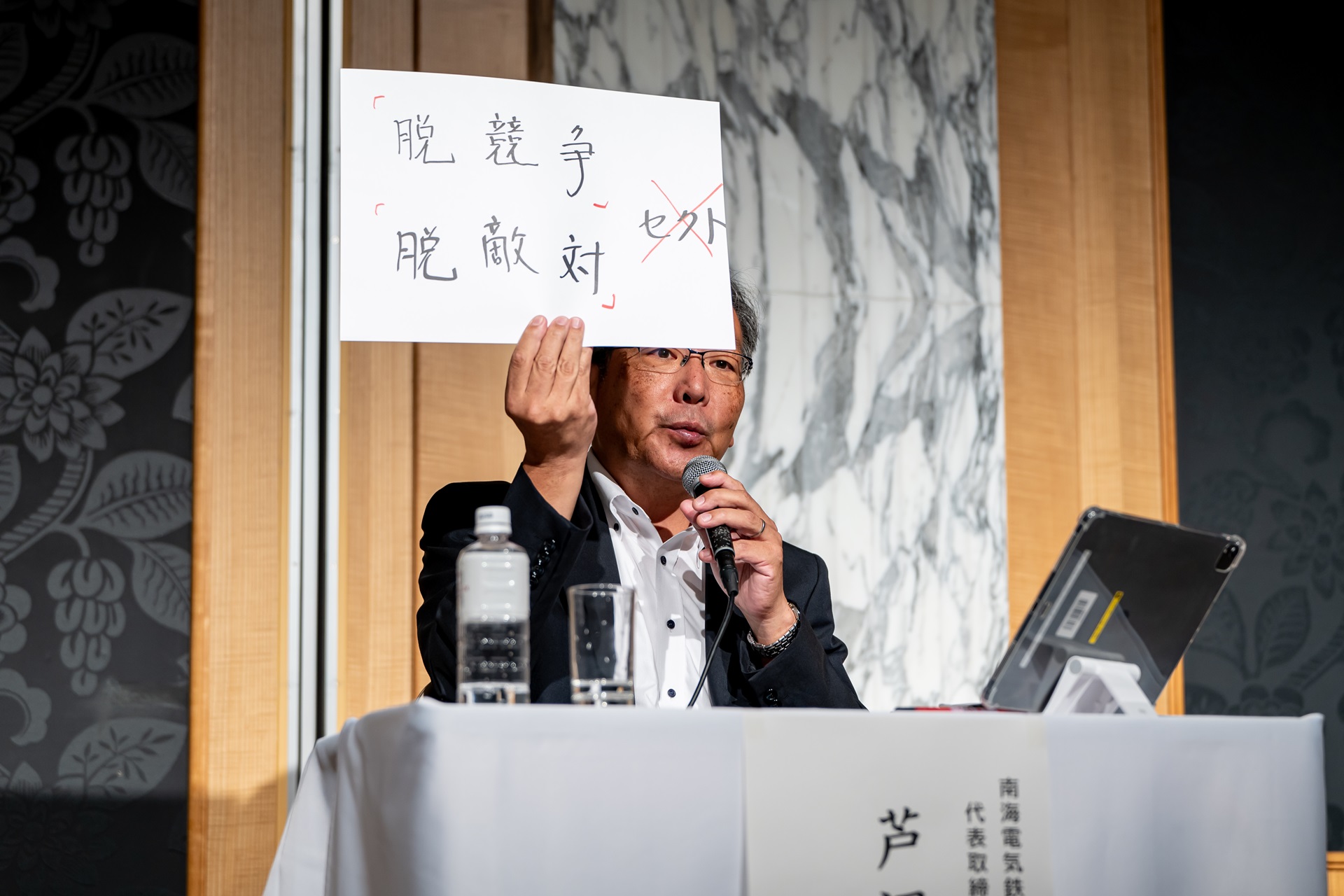

・芦辺 直人 ⽒ 南海電気鉄道株式会社 代表取締役専務執⾏役員

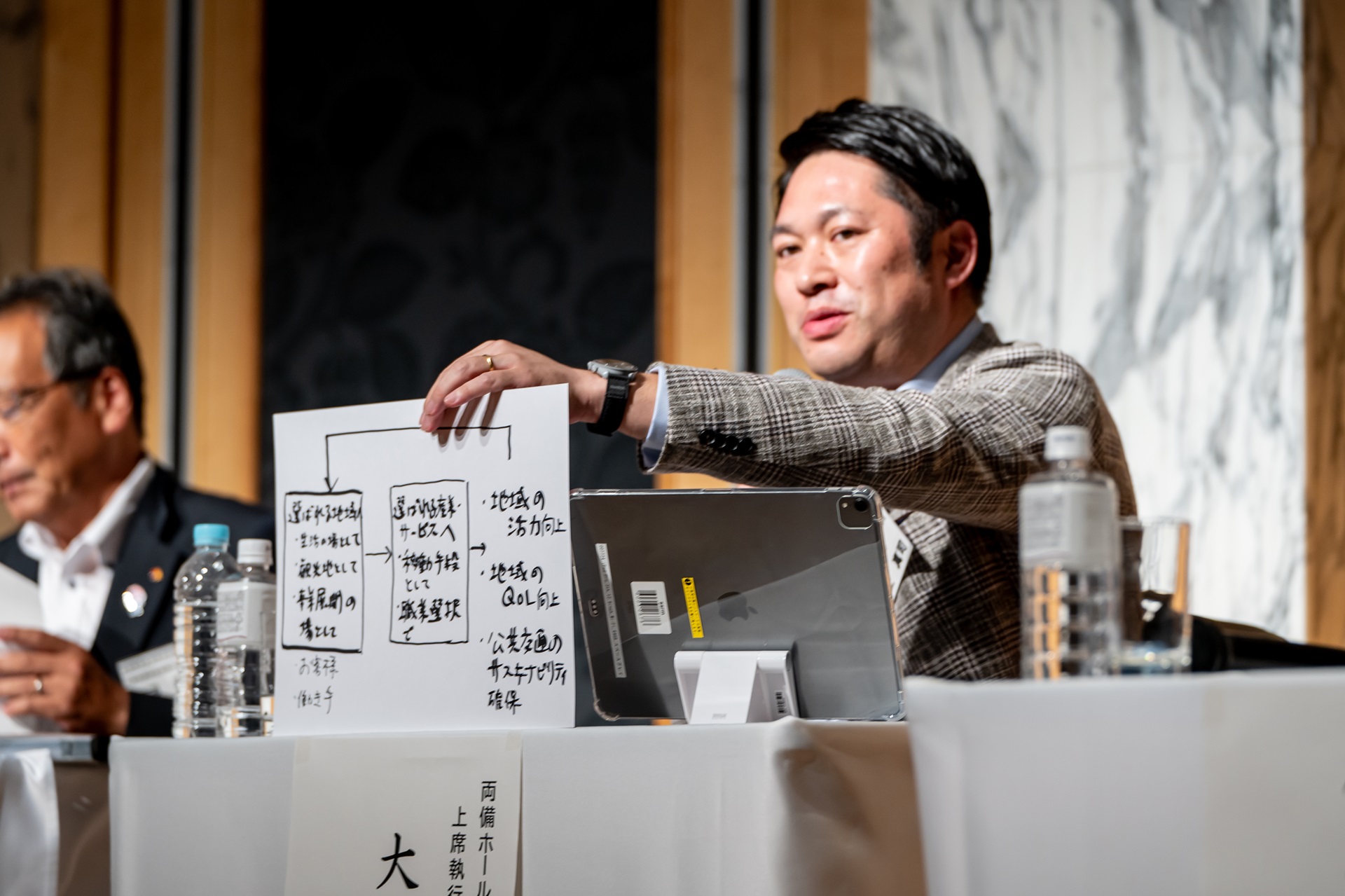

・大上 真司 氏 両備ホールディングス株式会社 上席執行役員CMSO兼グループCMSO

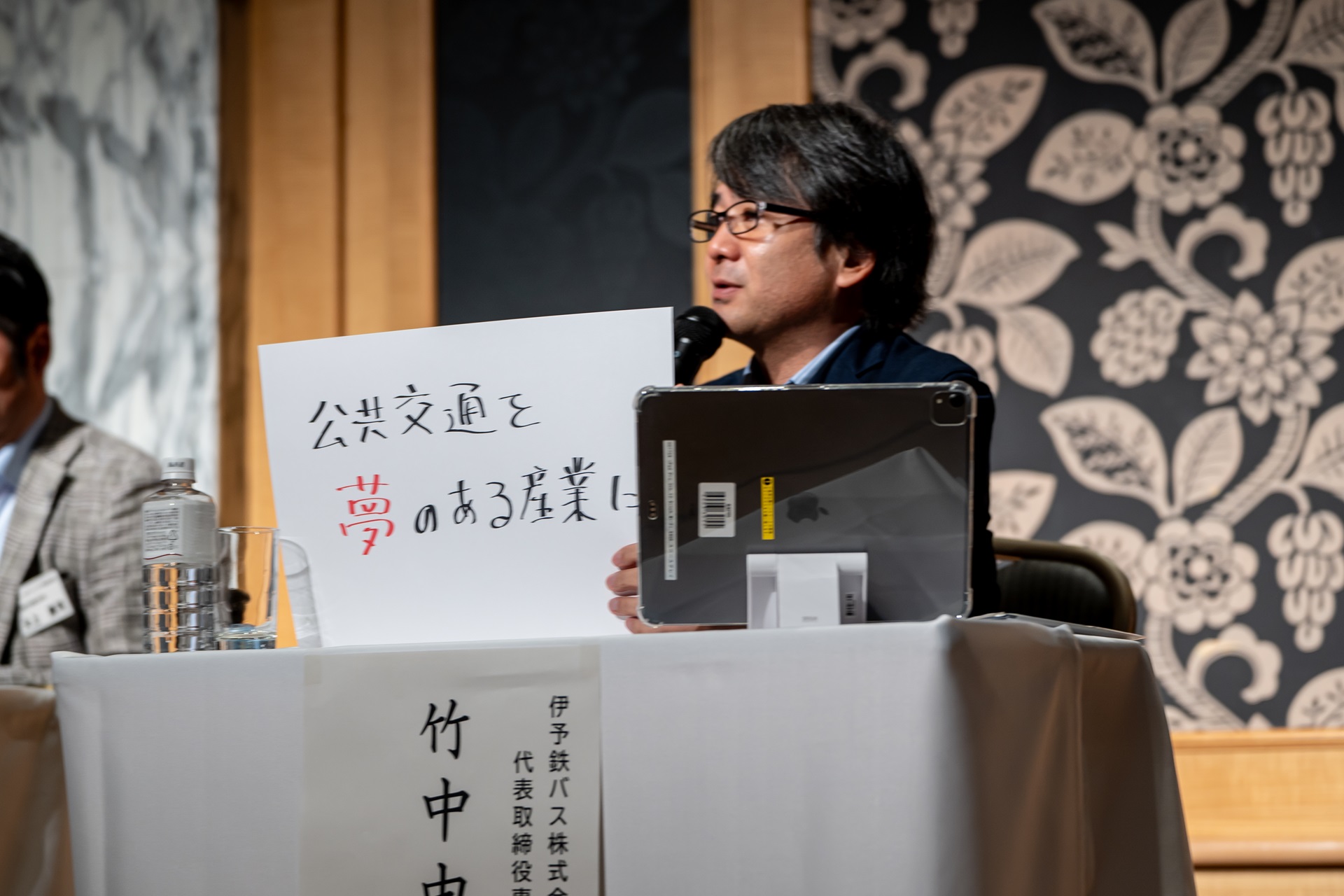

・竹中 由紀夫 氏 伊予鉄バス株式会社 代表取締役専務取締役

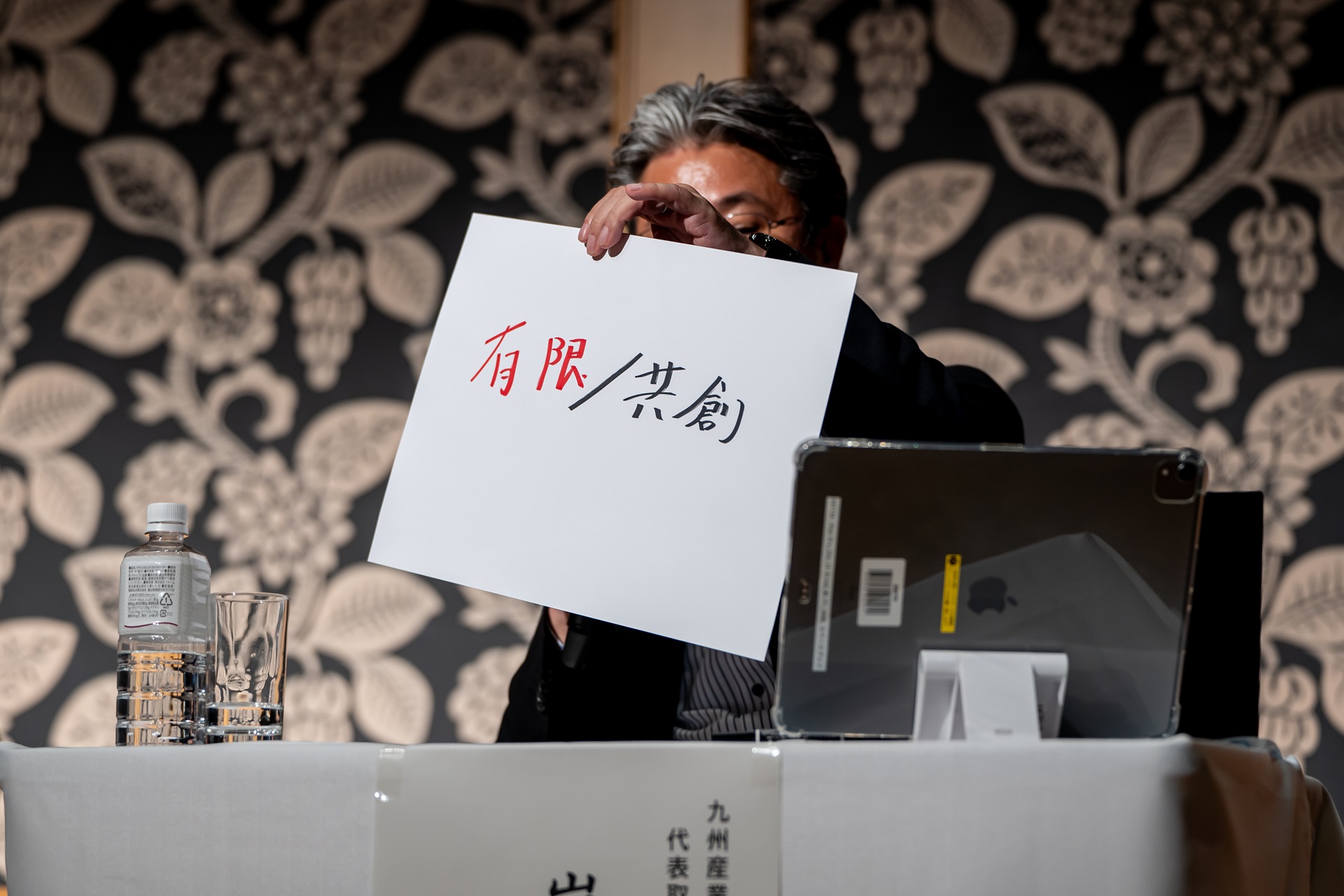

・岩間 雄二 氏 九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長

円卓会議に先立ち、登壇者それぞれがスライドを使い自社紹介をされ、次いで〈経営力+政策力+市民力〉を重ねた本気の挑戦として取り組んでいる事業内容が説明されました。その後、各事業者に質問を提示され、全員がそれぞれ考えを述べました。最後には、これからの挑戦をキーワードに全員が総括しました。

平井 康博 ⽒ 株式会社ヤマコー 代表取締役会⻑

山形県の公共交通については、事業の側面から見ると、非常に収益が低く、新たな設備投資や取り組みを行う際の費用が経営の大きな負担となっております。そのような環境の中で、当社が行政や地域の皆様と連携・協働して取り組んでいる事例を簡単にご紹介させていただきたいと思います。

公共交通を事業として捉えた場合、物価上昇の影響に加え、山形県の地域性もありその採算性は非常に厳しい状況にあります。

その主な理由として人口減少によるバス利用車の減少とマイカーへの依存があります。

今年の5月30日に、知事が記者会見で述べた「105年ぶりに100万人を下回った」とのことが、新聞で号外が出るほど山形県では関心を持たれている話題ですが、以前から100万人を割るということが言われていましたけれども、やはり100万人を割ったという記事が出て、県民にとっては大きな衝撃がありました。

また、山形県は全国屈指のマイカー依存度の高い地域で、世帯あたりの保有台数が1.63台ということで、全国では3番目に高い数値となっています。マイカーの依存に伴い、道路整備が進み、街が拡散し、地域の医療や産業、住宅などの主要施設が中心市街地から郊外への移転がなっていることもあり、ますます公共交通の分散化、さらには空白化を招いています。

なお、交通空白解消に向けて期待されるタクシー業界ですが、運転手の高齢化ややりて不足、後継者不足による事業の撤退や事業縮小を余儀なくされており、さらなる交通空白を招いております。

そのような中で私どもが担う路線バスにつきましては、全体の9割が赤字路線であります。その欠損は国や県、市町村からの補助で補っておるのが現状であり、デジタルサイネージや上屋の設置改修といった利便性や生産向上に資する多大なコストを要し、先進設備の導入や既存設備の改修、さらには路線バスの大半が単独で行うにはコスト負担が大きく、投資について慎重にならざる得ない現状です。

そのような中、日頃より地域公共交通にともに取り組んでいただいております山形市より、国の社会資本整備総合交付金などを活用したバス待ち環境改善に向けた取組の提案を山形市さんの方からもいただきまして、今実施しているところであります。

その内容につきましては、山形市役所に併設する当社のバス待合所を山形市に無償譲渡し、山形市において補助事業の申請を行い、山形市においての主要な交通結節点へのデジタルサイネージの設置やバス待合所のリノベーション、さらには上屋の新設を行うというものであります。具体的には、山形市内の主な交通結節点である山形駅、山形市役所、道の駅山形といった3拠点に、バス停のデジタルサイネージを全17基設置するのです。すでに9基は設置が完了しており、残りは現在施工中です。

地域住民の方の理解と積極的な関与、また政治イシュー等について、人口減少やマイカー依存の影響に加えまして、運転手不足もあります。そういった中で主要路線を維持するため、利用者の少ない路線の減便の決断を余儀なくされております。そういう中で、地域の町内会や住民の方々が、自分たちの老後のため、また地域の子どもの通学を守るために、地域を走るバス路線を維持しようという声があり、具体的な活動につながっております。

例えば、公民館での公共交通勉強会の定期開催、住民によるバスでのお出かけ企画の開催などです。このような取り組みを通して、地域住民の路線バスへの関心を深め、利用促進を図り、路線を維持していこうという試みを行っています。

当社からも勉強会に講師として社員を派遣し、車両を用いての乗り方教室を開催するなど地域と共同で取り組んでおり、お互いの課題に対する共通認識を深める場としても効果的な内容となっております。地域の議員の方々から、議員自身の選挙区や山形県域の公共交通の理解を深めたいという声があり、公共交通に関する勉強会に担当者を派遣しました。議員の先生方からは、自身の選挙区はもとより山形県域全体の公共交通における課題を共通の課題として認識いただいており、今後とも協力していただくような現状になっております。

さて、当社は2022年5月に、国や山形県の全面的支援により、JRさんの「スイカ」と連動した地域連携ICカード「ヤマコウチエリカ」を全車両に導入することができました。

現在、山形市の人口は「238千人」で、近隣市町村を入れると「約40万人」となっておりますが、「ヤマコウチエリカ」の発行枚数は現在「43千枚」となっております。

これにより、乗降スピードや生産業務の効率化などが実現し、乗降人数や決済内容等のICデータも効率的に収集できるようになりました。

現在これらのICデータと既存の様々なデータを用いて利用状況を分析し、可視化するシステムを山形県の支援により構築しています。

また、山形市と連携した小型バス「べにちゃんバスくるりん」は狭い路地や冬季間の雪で狭くなった道路でも運行ができ、お年寄りにも喜ばれています。

地域性もありますが、地方の公共交通は不採算で公的関与が不可欠です。現状維持はもとより、持続可能な公共交通の実現については、民間事業者だけでは限界があり、行政や地域が相応のコスト負担を含めて自分ごととして理解し取り組むべき課題であるというふうに考えています。

行政や地域などの関係者と関係性を築き、フレキシブルに動けることが私どもの強みであると認識しております。既存事業の改善と新たな取り組みを実践し、山形県の公共交通を何とか守っていきたいというふうに考えています。

吉田 元 氏 株式会社みちのりホールディングス 代表取締役グループCEO

両利きの経営という言葉があります。片方の手では既存の事業を徹底的に深く掘り下げていく「深化」を、もう片方の手では、あらたな可能性を模索する「探索」を、相反する2つのことを同時に成し遂げていくという経営上の考え方です。我々はこの両利きの経営を大切にしていますが、本日は「深化」について我々が何をやったかということを中心に話をしたいと思います。一言で言うと、当たり前のことを当たり前のようにやるという「凡事徹底」、これに尽きると思います。

佐渡汽船の例では、燃料サーチャージの見直しや、相見積もりの徹底、グループ会社の集約統合を行い、徹底的にコスト削減を行いました。集約統合した結果、今まで他人事みたいにそれは他の部の責任だから、なんて言っていたのが、一気に自分事として動き出していきました。

顧客利便性の向上、省人化にも努めていますが、生産性の向上として、最近は運行管理の高度化を進めようとしています。現場の人手不足やテクノロジーの進展を背景として国の方で自動点呼や、運行管理の集約を制度化してきていただいていますので、我々としてはこれを最大限活用して、まずは栃木県の関東自動車において全ての営業所の運行管理を一箇所に集約しようと準備をしています。

また、先日海外のバス会社を視察する機会があったのですが、そのバス会社の運行管理がものすごく進んでおり、今私が持っているiPhoneにアプリが入っていて、アプリを叩くとその会社の何万台のバスのリアルタイム情報が常に見られるようになっています。

現実には全部のバスを同時に管理することはできないわけですが、AIが危ない運転手の挙動を捕捉して運行管理側に出してきます。実際に運行管理センターを見せてもらったときに、あくびをしている人たちが画面にいっぱい映っていたので、これは何ですかと聞いたら、あくびをしていると思われる運転手をAIが指摘してきて、この運行を管理しなさいと、他にも様々な危険因子をAIが追っかけており、ものすごく高度な運行管理を実現していて、我々がその時に目指していた運行管理のあり方では全然ダメだなと思い、今ゴールセッティングを変えているところです。

AIに関しては効率化というレベルではなくて、破壊的、圧倒的に生産性の向上が見込まれると思っています。AIの進化によって、エッセンシャルサービスを提供している我々のような会社にとっては、AIはすごく補完的な存在になるのかなと思っています。

今我々としてはデジタルトランスフォーメーションを超えて、次はもうAIトランスフォーメーションをやろうとしています。

公共交通の課題解決の特効薬はないと思っていまして、凡事徹底じゃないですけどもやれることを積み重ねていくしかないかな、というふうに考えています。

鈴木 武 ⽒ 名古屋鉄道株式会社 常務執⾏役員

既にグループで展開しているモビリティに加えて、いわゆるラストワンマイルや交通空白地帯の移動ニーズに応えるデマンド交通、自家用車を活用した有償運送など、新しいモビリティを包含したシームレスでストレスフリーなモビリティネットワークの実現を目指しています。その実現に向けては、交通モード間をデジタルでつなぎ、地域プラットフォームとしての顧客接点を担うMaaSの展開強化は不可欠であり、エリア版MaaSアプリ「CentX」に取り組んでいるところでございます。

このアプリについては、広く全国を網羅する展開というのは我々にはできませんので、この地域をより深く掘るという形で取り組みを進めています。また、「CentX」という名前のとおり、あえて名称に「名鉄」は使いませんでした。グループ内で閉ざされたものではなく、主に愛知・岐阜・三重の交通事業者や自治体など様々なパートナーとの共創を行うプラットフォームにしていきたい。そんな思いで始めたものです。中部エリア全体を網羅したサービス・コンテンツを提供する、いわゆるネイティブアプリというものと、ネイティブアプリの基本機能は活用するけれども、個別の地域によってそれぞれ生活に直結したアプリにしたい、あるいは観光に使いたいと、さまざまなニーズがありますので、そういったものに対応するマイクロ版としてのwebサービス、この二軸で展開をしています。

マイクロ版のwebサービスは、自治体からのニーズを把握し、ターゲットやコンセプトを明確にした上で取り組みを進めているものです。現在は、愛知県内の5つの地域でサービス展開をしております。この「CentX」アプリにつきましては、おかげさまで累計のダウンロード数が約128万となっていることや、マイクロ版webサービスの普及などに伴い、自治体の方からも積極的にお声掛けをいただいているところです。「CentX」アプリの利用者の方に、例えば「週末にこんなイベントがありますよ」、あるいは「こんなところにお出かけしてはどうですか」というような情報を提供して、移動のきっかけと言いますか、公共交通の利用をあまりされていない方がたまには利用してみようかなというきっかけを作るとともに、実際に公共交通を利用してよかったと思っていただけるような体験価値を提供していく機会にしていきたいと思っています。

この「CentX」を「地域共創プラットフォーム」として広く展開し、当エリアにおける公共交通分担率を上げていきたい。人口が減っていっても分担率が上がれば、まだまだ公共交通の経営は何とかなるぞというところを、名鉄グループや地域の事業者の方々と取り組み、進めていきたいと思います。

人が移動する、ということについては、必ずしも旅行に行くとか楽しいことをしに行くということでなくとも、移動する行為そのものが幸福感につながるという研究結果があり、移動サービスを提供する産業はウェルビーイングの実現や向上につながっている素晴らしい産業なんだということも伝えていきたい。

芦辺 直人 ⽒ 南海電気鉄道株式会社 代表取締役専務執⾏役員

まず、最初に申しますが、非常に規模の小さい話です。皆様がイメージしているよりも徳島の南の方は田舎でして、人口で言いますと、徳島市が26万人です。その次に運行しているバスが阿南というところまで行きます。阿南市は7万人が暮らしています。ただそこから先の自治体は5600人、3300人というふうにものすごく少なくなっていくところです。ところがそこに交通モードとしては鉄道、JRが1本、そして高速はほとんどないですけれども、道路があってバスが1本走っているというのが現状でした。このような状態ですから、何が起こっているかというと、徳島から南の方には非常にお客様の少ない鉄道と、ほとんど人の乗らないバスが走っていた、というのが現状です。

その実状の中、JRが何をしたかというとお客様の多い阿南までは本数をある程度確保するけれども、そこから先は少なくしようとしたというのが今回のテーマのスタートです。

こういう状況はもちろん、県も市も事業者もいいと思っていませんでしたが、実は2018年の末に、県の声掛けで公共交通ビジョンを作ろうということでスタートしました。2019年の段階では例えば高速バスで徳島から先途中下車してはいけなかったものを乗れるようにするなど、それに対してJRは先ほどのパターンダイヤで分かりやすくする。阿南までは増やすということをしました。しかし、それぞれが連携してなかったのでなかなか増えませんでした。ところがこの会議の中で人間関係ができましたので、JRのすごく偉い人が徳島バスの社長のとこにいきなり訪ねてきて、何とかしようということになり、そこから運輸局の方も入ってきて。独禁法の特例法を使って共同経営というものをJRと民間バス会社で初めてやりました。つまり、JRの切符で徳島バスの高速バスに乗れる。そしてその差額はJRが半分補填すると。その結果、人数的には非常に少ないですが、結果、JRも徳島バスも、お客様収入が増えました。

使う方からすれば、2時間に1本だったのが1時間に1本になったという効果が出ました。何人乗ったのですかと言ったらごくわずかの利用者が少し増えたレベルですけれども、これは正直、お客さんの多い路線では怖くてできません。徳島バスのドル箱路線とかではこんなことしません。JRもしません。

しかし、ここでやってみて結果が良かったので、実は先月からこれを一般の路線バスにも拡大して、近隣高校の学生に限ってですが、限られた区間ですけれども、倍以上の利用機会になるような社会実験を始めましたという非常に小さな取り組みです。

行政の方が引っ張っていただいて、そしてJRと我々民間企業はもともとライバルですが、仲良くやって、そして地元の方も案内板をたたいてつけてくださるなど、協力してくださった好事例をご紹介させていただきます。

そしてこれからお話しするのは、徳島バスの社長から聞いた話ですが、皆さんもご経験あると思いますけど、自治体、県と市町村と事業者と地元の入った協議会っていろいろ課題があります。

この例でも、JRが阿南で打ち切った、そこからバスに乗り換えると、そういうルートを作って時刻表にも書いたけれども、お客さんが駅着いたらどっちに行ったらよいか分からない。どこがバス停かも分からないということを言ってきたと、その協議会で出たら普通はみんな黙るみたいです。というのは言ったところがお金を出すというような雰囲気になるからです。

その時に地元の代表みたいな阿南市の人がこんなところで止まっているなら「うちがやります」と言って、そこで話が急に動き出して、結果JRは駅の範囲を私がやりますと、バスは徳島バスがやりますということで一気に動いたという話をしてくれました。

これが本日のテーマの市民力になるかどうか分かりませんが、本当にそこで困ってある人たちの力っていうのはやっぱり大きいな、というのが一つです。これはやっぱり本当の政策力ってすごいなとタイミングが良かったのです。

2020年にJRの偉い人は、今やもっと偉い人になりましたけれども、その人がある日、突然徳島バスの社長のとこに来て、「やりましょう、ここまで来たら」、ということを言うためにやって来られた。その日に2人は飲みに行って意気投合してやるようになった。こういうストーリーを聞くとなかなか難しい文章は書けませんが、本日の3つの力ですね。政策力、そして経営力、市民力、結局は「人間力」だと思います。

それによって例は小さいですけれども、動き出す、というのが一つのいい例になるのではないかな。敵対している時ではなくて、もちろん自治体の役割、事業者の役割はありますが、そういうその垣根を越えて、これは本来は事業者の役割ではないけども、長い目で見たらっていうのを考えなければいけないかなということで私は「みんな仲良く」というのがこれからの公共交通じゃないかなと思いました。

大上 真司 氏 両備ホールディングス株式会社 上席執行役員CMSO兼グループCMSO

岡山市とその周辺市での今の公共交通のサステナビリティの確保の取り組みについてご紹介させていただきます。以前は民間バス事業者が8社とか9社存在する中でバス事業をバラバラと運営していたというような実態のところをコロナの途中ぐらいからしっかりまとまってサステナビリティの確保するために協調し、工夫しながらバス事業の運営を進めるような転換が進みました。

今、岡山市では大きく3つの区分に分けて公共交通の運営をやっています。1つ目が公共交通利用の多い都心からその周辺地域ぐらいまでの範囲です。ここはお客様がたくさんおられますので、民間事業者が自主的な運営をやっていきます。2つ目はそこから少し郊外に出ていくとお客様の数が減ってきますが、市民のみなさまが生活されている以上、公共交通が必要なのでこの部分は岡山市さんにも関与していただきながら公設民営型で公共交通サービスを提供します。3つ目が郊外の先にある人口が本当に少ないエリアで、ここはいわゆるバスで公共交通サービスを提供するのではなく、デマンド交通の形態で小型車両を用いながら岡山市が関与して公共交通がしっかり維持できるような仕組みができあがっています。

一方、岡山市の周辺に玉野市、瀬戸内市という人口が比較的少ない地域がありますが、実はこの玉野市や瀬戸内市も岡山市との間においては相当数の人の行き来があるので、実際は岡山市だけが良くなってもダメで、人の移動がある地域全体がまとまってよくなっていかないといけないという観点が必要です。これまで玉野市や瀬戸内市はいわゆる民設民営と公設民託で公共交通サービスが混在をしていたのですが、こういったエリアの市内路線はこの2~3年の間に全て公設民託型に切り替え、岡山市との都市間移動については地域間幹線系統補助の枠組みを使いながら弊社グループで運行を継続する形をとり、岡山市を中心とする広域都市圏全体で公共交通を維持できるという形に作り直していったというのが、ここ数年の私どもの地元での大きな取り組みだったと思っています。

それからこの2年間ぐらい「宇宙一本気(マジ)な乗務社員採用」ということでかなり力を入れて乗務社員の採用を頑張っています。働く方から選ばれる会社になっていくべく手を打っています。

ただし、公共交通自体をサステナブルにしていくような仕組みや仕掛けは作ってきましたがそれだけではだめで、やはりもっと公共交通を便利なサービスにすべく公共交通をアップデートし、交通分担率を上げていきながら利用者を増やしていくという取り組みをしっかりやっていくということや、バス会社間の協調、自治体との連携、地域の皆さんとの連携も含めての強化や、生産性の飛躍的な向上を通して、街全体が選ばれる街になっていこうということで、道半ばではありますが、街づくりも含めて高い目標をもって取組みを進めています。

岡山市ではこの春から約2年間かけて岡山市とバス事業者が連携をしながら市内で17の路線が新設をされます。さらに既に工事が始まっていますが、岡山市内の路面電車の電停がJR岡山駅から離れているので、2027年度の末ぐらいまでに路面電車をJR岡山駅の駅の中に乗り入れていく工事が始まっており、岡山市の中で公共交通がいい意味で話題になる機会が非常に多いです。

この17路線の新設が発表されて以来起こったことですが、市民の皆さまの公共交通への関心がものすごく高まっています。岡山市が市民に向けて「どういうことに関心がありますか」というアンケートを取られていますが、公共交通はトップ3に入るテーマとなっており、市民の皆さんの公共交通への関心が高まっています。関心が高まった結果、いろんな地域から「こういう路線をさらに新設できないのか」ということを我々バス事業者や岡山市に声が上がるようになりました。岡山市内の一部の地域では地域の皆さんが作ってほしい路線について複数案が出てきていて、地域の皆さまのなかで公共交通の議論が白熱をしてきています。これは非常に良いことだと思っていて、こうした新しい施策を打つことによって、市民の皆さまの公共交通への関心が高り、今後の公共交通の設計の中に市民の皆さまが直接関与されてきたという状態ができたというのは今後に向けてはかなり大きな前進と思っています。

また、公共交通の未来のために「選ばれる地域」になっていかなきゃいけないと思っています。この選ばれる地域の意味は3つあります。まず「生活の場」として選ばれる地域になるということ。それから「観光地」としても選ばれるということ。それからいろんな産業界から「事業展開の場所」として選ばれる地域になっていくことです。これらがあるからこそ生活者ひいては公共交通のお客様と働き手がこの地域に存在することになると思います。そういう土台の上に我々の公共交通サービスが選ばれるサービスとなり働く場として選ばれる産業になるということが次の重要なステップだと思っています。

移動手段というものはたくさんありますので、その中で公共交通を選んでいただけるようにすること。働く場所として公共交通事業を選択していただけるようにすること。それからQOLの高い地域をつくり、そういったことの全体を通じて公共交通のサステナビリティを確保していくということ。両備グループはこういった循環を地域で生み出すことを地域の皆さまと協調して進めたいと考えています。

竹中 由紀夫 氏 伊予鉄バス株式会社 代表取締役 専務取締役

私たちは松山市内の移動の利便性の向上や、交通バリアフリーの推進に多く寄与してきています。昨年度から新型車両の導入をしました。これは都会の大手の鉄道会社様では新車というのは当たり前のことですが、地方の私鉄では大手の鉄道会社様から中古車を譲っていただく、というのが通常の流れでして、新たにこういった形で完全な新車を作るというのはかなり地方では珍しいことです。この車両は電気代が従来車両の約半分で済むということで、非常にエネルギー効率も良いということで、乗車した際の快適さだけではなくて環境にも非常に優しいという特徴があります。現在2編成ですけれども、今後も増やしていくことになっております。

また、自動運転のことについてご説明しておきます。昨年の12月末にソフトバンクの子会社であるBOLDLY様とダッグを組みまして、緑ナンバーの路線バスとしては全国初となります自動運転のレベル4実現をいたしました。距離は片道800メートルという短い区間ではありますが、毎日15分ピッチで80往復走っています。通常の路線バスとして普通にご利用いただけるということで大変意味のあるものだと思っています。自動運転についてはまだまだ課題もたくさんあり、現在立ち客がレベル4では認められないことや、将来的には当然、運転席から保安員を下ろして1人が数台のバスを管理するというところまで行かなければなりませんが、そこまでの道のりもまだまだ長いかな、というふうに思っているところです。

松山市駅前の再開発にも取り組んでいて、来年の秋完成ということになっております。こちらほぼ費用を松山市さんに負担をいただきまして、通過交通がたくさんあったところを締め切り、新しいバスターミナルの設置、それから路面電車の線路を移設、空いたスペースで広場を作るというようなことを来年の秋完成するような予定になっています。

昔に比べて各市町村の皆様、県の皆様のバスがなくなることに対する危機感というのは、昔に比べるとかなり大きくなっていると感じています。

そんなに大きくはないですけど、補助金を積み上げていただいていることもありますし、社会資本整備総合交付金のように地元の自治体の理解がないと使えないような補助金を東温市さんにご協力をいただきまして、かなりの額のご負担をいただきまして、営業所の整備をさせていただきましたが、すごく公共交通の維持に対して前向きに取り組んでいただいている市町村もあるようには思います。一方で先ほどからお話が出ておりますが、このままそれでバスが維持できるのかどうかというところにつきましてはまだまだ不確定なところもありますので、今までの我々がやってきたグループだけの連携だけではなく、他の事業者との連携をして、公共交通の維持発展を進めていきたいと思っています。

そして、DXやGXはもちろんですが、キャッシュレス社会の実現や、運転士の待遇改善など、子どもがバスはかっこいいから、車じゃなくてバスで移動しようというように日本で思ってくれるような「公共交通を夢のある産業に」していかなければならないと思っています。

岩間 雄二 ⽒ 九州産業交通ホールディングス株式会社 代表取締役社長

当社が運営しているバスターミナル兼商業施設サクラマチクマモトは防災拠点となっており、有事があった際には、避難場所として使用いたします。快適な環境とまでは言えませんが、サクラマチ施設内や施設前にある花畑広場に冷暖房完備のバスを配置し、災害があったときにはそこを拠点として県民の皆様にお使いいただくことも想定しております。

また、持続可能性に向けての取り組みとして、貨客混載事業を強化しております。

当社運営のネットショップ「くまトク」では、お客様のオーダーに対し、路線バスでその地域の産品をサクラマチバスターミナルまで運びます。その後、バラバラに届いた産品をサクラマチで一括梱包し1回の送料で様々な種類のものを送ることができるという取り組みを行っております。直近では、年間で1,500万円ぐらいまでの売上が作れるようになりまして、その中の数%ですがバス事業にお返しをし、できるだけ補助金を減らしていこうと考えております。

熊本市では5社共同経営になったおかげでエリア制運賃の導入ができたこと、5社共同の共通定期ができたことによって、さらに市民の方々の「利便性が高まったかな」とは思っていますが、これは都市圏の話であって、地方部には届いてないことが課題です。我々は今、地方でいろんなイベントをやっています。イベントを開催することにより、地方路線の一部においてはコロナ前より乗降客数が増えている状況です。都市圏と地方部については施策を切り分けて動かすことが、今後の5社共同経営並びに全体の課題だと感じております。

また、我々のリソースは無限のものではないので、今から数年間でこの交通の制度を含めて抜本的に変わらないと、やはり財政的に厳しいところは倒れていってしまうのではないのかなと思っています。方向性を出すということではなく、結果を求められる数年間になるのではないかと思っているところです。そして共創という言葉を挙げましたが、我々壇上にいる方々、皆さん競争していないって言っているのにもかかわらず、システムは独自でどんどん作ってしまっている。結果として一部の会社はシステム投資ができず効率化に直結しない。ひいては効率化につながっていかないということで、財政的に厳しくなってしまうのだろうと思います。

またそういう意味では、素人感覚でいうと、路線バスに乗って、なぜ路線バスの人たちはカーナビを使っていないのだろうか、カーナビのバス版ってないのかなと。加えて精算システムもそうですし、いろいろなリソースを全体で作り上げていくことが、今必要なのではないのかなと思います。これから入社してくる人たちの話も大事だと思いますが、それ以上に今働いている方々のリソースを最大化するということも、現状の課題になっているのではないのかなと思いまして、「有限と共創」という言葉で総括させていただきます。

コメント 森 雅志 氏 前富山市長

都道府県とは体質的に交通がある地域にだけ積極的に関与したがらないと言いますか、そうじゃない地域との均衡みたいなことを理由に都道府県はあんまり出てこないという傾向があるだろうと思っています。大事なのは、基礎自治体が自らの市民の生活の質を上げるという観点に立ってどうやっていくかということに尽きるわけですが、やり方次第でいくらでも事前に事業を予算化するため、我が市にとって最適な公共交通事業をどう作っていくかというやり方はいくらでもできるだろうと思います。

令和3年度の62の中核市の当初予算における、交通に係る施策の総額が、一般会計に対してどれくらいの割合を占めているかという調査と、令和6年度の当初予算も調べた結果、全体でいうと、一般会計総額の0.25から0.3%は交通のソフト事業だけに予算化することはどの自治体も可能だと思っています。極端に1000人しかいないような村は難しいと思いますが、一般市であれば少なくとも当初予算総額の0.25から0.3%ぐらいは首長の判断でいくらでも交通に使えるだろうと思っています。私は市長として予算編成してきた中で、だいたい一般会計の0.5%の1600億ほどの予算規模でしたので、8億から10億は交通のソフト事業に当ててきました。だからって言って、他のことができないわけではないのですが、政治家はちょっと言葉が過ぎますが、選挙に有利に働くことに予算をつけたがるものです。首長が本当はそうじゃなくて、もっと必要なこと、特に数年先の市民にとって大事なこと、今の市民に不人気でも10年先の市民に必要なことをきっちりやるっていうことがリーダーシップだと思います。

そういうことがもし必要でしたら、そのデータはいくらでも差し上げます。そういうデータを議会の関係者に伝えて、あの市はこれぐらい使っているぞとか、あの市はこういう事業にこうしたっていうことを議会の人たちが発言していくことは、市長の予算編成に際してかなり有効に作用するだろうというふうに思います。ちなみに、全ての62市に照会をかけて答えを集めておりますので、生数字です。細かく精査すると交通の領域じゃないものも入っているところもあるかもしれませんし、漏れているのがあるかもしれません。でもざっくりとした数字で誰かに言うときは、この市はちなみにこれぐらい交通施策に使っているということはその資料を使っていただけば説得力を持つのかな、と思いますので、参考にしていただければなと思っております。

総括 家田 仁 氏 政策研究大学院大学 特別教授

私もこの円卓会議っていうのをぜひ作りたいって言ってきた側ですが、この3回目はすごく質が高かったと思います。1回目はとにかくやってみよう。2回目はまだ遠慮があって、この3回目になって相当本音が出てきてよかったと思います。

具体的な方策とかですね。こんなことやっていますという実効性のある話で、本気度が違うなと思いました。

芦辺さんがおっしゃった「小さいところから変えていく。だから変えられるんだ。」これは哲学者が言ったのですが、変革っていうのは辺境から始まるって言葉があります。辺境からこそ新しいことが始まるよ、というのを感じた次第です。同時に、また、苦境からこそ変革が始まる。熊本でたくさんのバス会社があってどれ乗っていいか、分かんないなんてことは、今日うかがってずいぶん変わったのだと感じました。そういう苦境があったからなのかなというところ。そして新しい技術をAIなんかも使って、今までものすごく時間かけなきゃできなかったようなものを簡単にできるようにするっていうことを吉田さんからお話ありましたけども、あれは言いようによれば、人を大事にしているということです。働いている人たちが一番能率的に効果を上げるような仕事をしてもらうのが、人を大事にする経営です。それは人を切っていく経営じゃなくて、人を大事にする経営。そうすれば待遇は上がるし、技術みたいなものが単に今までの積み重ねだけでやっている技術じゃなくて、機械も駆使しながら本当に技術力を要求される仕事になっていく魅力が出てきますよね。これはだから、働き方改革だけじゃなくて、働きがい改革にもなっている。こういう技術イノベーションから始まる変革、あるいは発想の転換から始まる変革。それから既存のデータは本当かなと疑ってみながら、次に切り込んでいく変革たくさん出てきたかと思います。

インフラのマネジメントで感じてきたようなことと、公共交通の苦境、困難は、全てが重なっていることに気が付きました。どういうことかというと事態はだんだん悪くなる。公共交通だってずっと続けてきてだんだん辛くなって、ある時突然倒産となってしまう。ところが問題になるまでは国民や市民や議員はあんまり関心持たないのです。何か起こったときに初めて「どうなっているの。俺は聞いていないぞ」という事態になるのです。このことはインフラマネジメントと全く共通しているのでちょっとご紹介しようと思いますが、「二つの見える化」「二つのもっと光を」です。※(「もっと光を」はゲーテの臨終の言葉)

「二つの見える化」一つは見るべきものを見えているかと、見るべきものを見えるようにしなきゃいけないよという見える化です。もう一つは利用者の人たち、沿線の人たちに見ていただく、みんなに分かってもらうということをやるのがこの2つ目の見える化です。

今日、「市民力」「政策力」「経営力」の3つを出していただいて、それで議論していただいて、それぞれについて一歩二歩どんどん前進しているなと皆さん感じていただけたと思いますが、この3つの力を足し算する。「市民力」と「経営力」と「政策力」、それが大きい値になると前に進みそうですよね。

そういうことですが、実はこれだけじゃ進まないのです。そこにある係数をかけなきゃいけないのです。足したものにその係数が低いと、いくらこの3つの力を足し算しても消えちゃいます。

何をかけるかというと「政治的モーメンタム。」そういう政治的モーメンタムをかけるとその3つの力の足し算が2倍になったり、3倍になったりもするし、あるいは0.1にもなっちゃったりします。

その政治的モーメンタムは、森前市長みたいな優れた市長さんがいるとこは黙っていてもできるからいいのですが、大体のとこはそうじゃないですから、努力しないと政治的モーメンタムは育つことはないです。その時に今日おっしゃった話の中でも議員の方々に十分説明する機会を持つとか、そうしていくと、一人一人の市民に動いてもらって、それが政治的モーメンタムを作ることも可能ですが、議員の人たちは代表ですから、何倍かになって返ってくるわけです。

我々も努力しないといけないということを日頃から思っていましたが、今日はそういうご発言もいくつか見られて私はいい方向に向かいつつあるなというのを大変に心強く思った次第です。

「二つのもっと光を」一つ目の「もっと光を」とはリアルワールドにもっと光をという意味です。公共交通はあるのが当然と思われていますが、これからはそうはいきません。だから国民たちがみんなこのリアルワールドにもっと光を当てる。そういうムーブメントにこの円卓会議も一助になったらいいのではないかと思います。二つ目の「もっと光を」の相手はそのリアルワールドを支えている担い手であります。今日もお話を聞いていて、実にその待遇も改善したり、作業環境も改善したり、気持ちよく仕事できたり、あるいは生きがいを持って働きがいを持って働いていけるような方向に向かっていこうとしている経営者の方々の声を聞いてこの2つ目の「もっと光を」を大いに進めていただけているようで、本当に嬉しく思った次第でございます。

閉会の挨拶 小嶋 光信 ⽒ (一財)地域公共交通総合研究所代表理事、両備グループCEO

1980年代にサッチャー首相が「公共交通の交通政策」を行いましたが、世界的に稀に見る大失敗でした。そして1990年以降のイギリスの内閣が公共交通取り戻すために交通の競争政策から元に戻すためにものすごい努力をしたところが伝わらず、日本はサッチャーの強烈な取り組み部分だけ勉強してしまって失敗を学ばず、日本はいわゆる規制緩和の世界に入ってしまった。

これはひどいことになるなというふうに実は思っており、国土交通省の心ある方たちもみんな心配しておりました。

日本が今まで作ってきた素晴らしい日本型の公共交通の運営がここに来てガタが来ちゃったということです。我々はそれぞれの地域で自立した経営の中で、みんなが経営努力をすれば黒字になって、将来夢があるような事業にしていきたい、そんな正常な形に戻していこうと私は努力してきました。

交通政策基本法の成立に携わったときの大きな基盤になっているところは3つあります。

一つ目は猫の手を借りるということです。(笑)我々はあらゆるモビリティを動員して猫の手も借りたいと。それから、二つ目が市民の手を借りる。そして三つ目は行政の手を借りるということで、あらゆる努力を結集していきながら、国、自治体そして市民、我々交通事業者、それが一体になって交通を維持、発展させていくという基本的な考えによる基本法です。

ところがこれができた後、日本はどうもできると安心してしまい、あまり次の手が打たれない。日本の公共交通全体が厳しい中にありますが、その中でもっとも厳しいものは、「地方都市の消滅」なんて言われていますけれども、地方都市が消滅する前に「地方交通が消滅」することです。まず交通がなくなる。そして足がなくなってしまう。

運送法というのは本来事業法ですから、やはり、事業をやれば健全に黒字経営できるという、この事業のプラットフォームをしっかり作らないと、いくらDXやEV、キャッシュレスと言ったって、先立つものがありませんから投資もできないようなことに相成るわけです。

実はこの6月30日に運輸総合研究所が緊急提言というのを出されています。

緊急提言を簡単に言うと、交通政策基本法に則って、基本的には運送法をこの時代に合わせて公共交通を社会の基盤に変えていくことが一つの大きな変革になるだろうと思います。規制緩和で交通の競争政策になったとき、ここで皆さんは公共交通なんて言っていますけれども、法律的には公共交通なんてない、「他の普通の民間企業と一緒」、そういう状態になっていることをやっぱり正常な形に戻していこうじゃないかということです。

そのときにぜひ大事なことは、地域の中で地域の市民の皆さま方、それから行政の皆さま方、政治家の皆さま方に、変革をしていこうということをぜひ力を込めていっていただければ、かなり今の状況を救うことができるのではないかというふうに私自身は思っております。

今までは大都市と地方都市、それから過疎のところ、企業でいうならば、大企業とそして中堅企業、小企業、そういうふうに分け方をされていて、何か間に線が入っていました。そこに共通のまずいことが起こっています。それは運転士不足です。

今までは事業が赤字か黒字かで、小さな企業、中堅企業、地方都市というところは厳しかったのですが、運転士不足は大手も含めて業界全体で厳しいのです。何を意味しているかというと、10人抜けても1人しか入ってこないという構造問題になったということです。それぐらい実は大型二種免許を取る方が少ない。そういうことになってくると、これは本当に交通運輸全体のあり方というのを変えて、この事業というものが素晴らしい事業で、この事業で働いてみたい、この事業をみんなで支えていこうというような社会を作っていかないと、小手先じゃもう治りませんよ、というようなことが分かってきています。

結局、大手もあまり言いませんが、儲かるところはほんの中心部の一部の路線で、残りの赤字の路線を一生懸命内部補填で支えている。しかし今度は赤字路線も人手不足になって去年1年間でも2500キロ、なんと九州から北海道までの路線距離がバスで廃止になっている。そういう雪崩現象が起こっているということをしっかり見つめて、ぜひ我々として大きな変革をして、次に夢のある公共交通を作り上げていって、その公共交通によって市民の皆さま方が安全安心に暮らせるよう、ぜひみんなで守っていきたいと思っています。

資料ダウンロード

円卓会議2025プレゼン資料をPDFでご覧いただけます。以下ボタンからダウンロードしてご覧ください。